摘要:解碼“AI第一城”當全球還在熱議ChatGPT時,北京已悄然構建起完整的人工智能產業集群。46 家上市公司、36只獨角獸、123款大模型……這座城市的AI軍團正以澎湃動能領跑全國賽道。最新統計顯示,目前全市人工智能企業已突破2400家,尤其在海淀區,據企查查數據顯示,去年新注冊AI企業已超1300家。AI核心產業規模突破3000億元大...

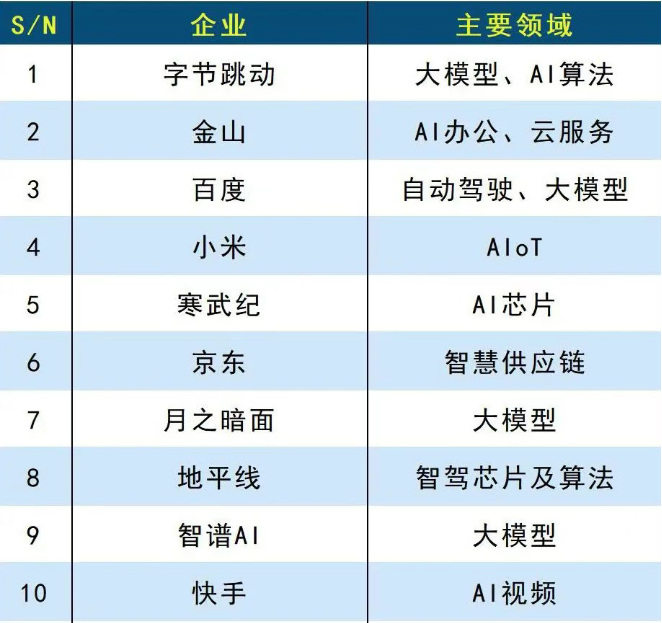

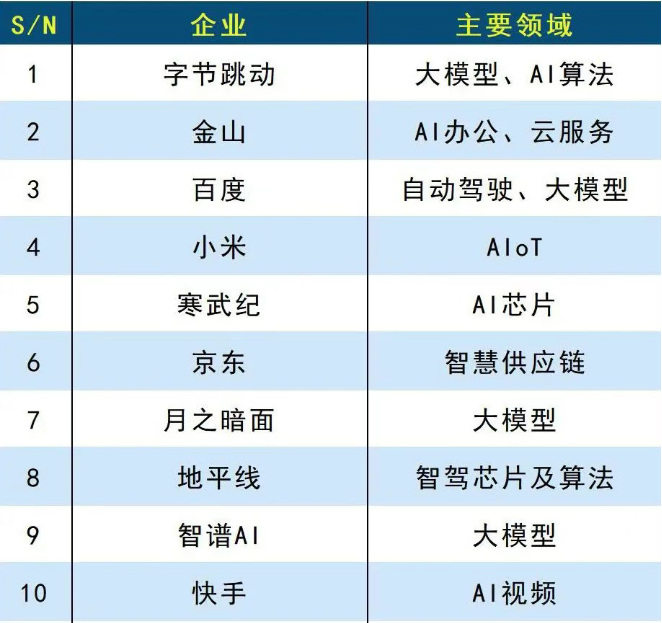

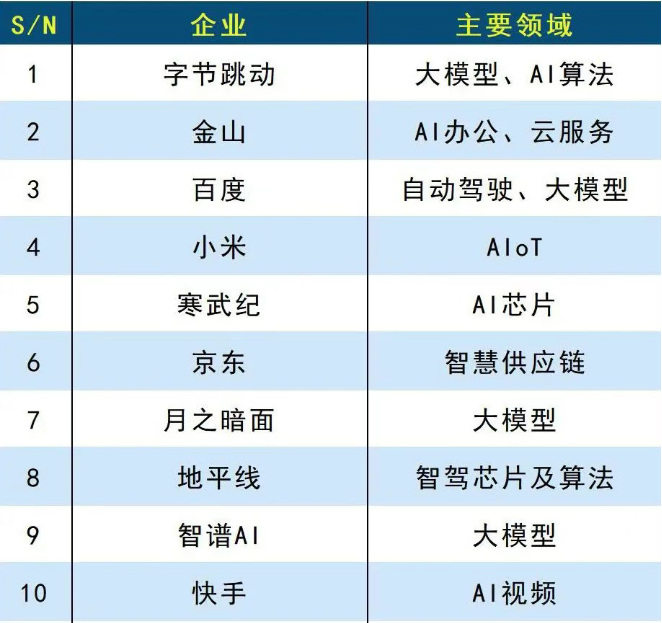

當全球還在熱議ChatGPT時,北京已悄然構建起完整的人工智能產業集群。46 家上市公司、36只獨角獸、123款大模型……這座城市的AI軍團正以澎湃動能領跑全國賽道。最新統計顯示,目前全市人工智能企業已突破2400家,尤其在海淀區,據企查查數據顯示,去年新注冊AI企業已超1300家。AI核心產業規模突破3000億元大關,同比增長超過12%,提前實現北京市人工智能創新策源地三年實施方案的目標。具體而言,北京的人工智能企業數量超過2400家,同比增長9%;上市企業46家,總市值約4.3萬億元;獨角獸企業36家,占全國半數以上,涵蓋自動駕駛、大模型、機器人等全產業鏈。備案大模型產品達123款,穩居全國首位;數據基礎制度先行區率先發布100個高質量數據集,總規模突破150PB;智能算力規模超2.2萬P,京津冀蒙環京算力供給廊道初步形成。在這片僅占華夏大地千分之二的土地上,正孕育著一場數字文明的爆發奇觀,以有限的地理空間承載著全國四成的人工智能星火。如同敦煌壁畫中濃縮萬象的須彌山,這座千年古都正將數字時代的創造力壓縮成致密的科技奇點。北京AI產業能夠在全國乃至全球占據領先地位,主要得益于以下幾方面原因的綜合作用:首先,北京擁有無可比擬的人才優勢。作為全國頂尖高校和科研機構的聚集地,清華大學、北京大學、中科院等機構持續輸送高素質人才。截至2022年,北京人工智能領域核心技術人才超過4萬人,占全國總量的60%。這種人才密度不僅體現在數量上,更體現在質量上——全國近半數AI高層次學者集中于此。微軟亞洲研究院、清華姚班等機構自上世紀90年代起培養了大量技術骨干,形成“人才蓄水池”效應。此外,開放包容的文化氛圍和豐富的職業機會吸引了全球頂尖專家,例如智源人工智能研究院成為AI界的“黃埔軍校”,匯聚了眾多科研精英。這一現狀直接作用在出色的技術成果上。2015-2025年,北京的累計論文發表量(6377.6)占全球前十城市總量的21.79%,超過美國舊金山灣區(3224.2)和波士頓(2854.2)的總和。在機器學習、自然語言處理、計算機視覺等核心技術領域,北京已具備突出優勢,頭部企業如第四范式、商湯科技等在國際競賽中屢獲殊榮。其次,政策支持為產業發展注入強勁動力。政府通過建設高科技園區(如中關村)、設立專項基金(如100億元人工智能產業投資基金)等措施提供稅收優惠和研發資金支持。北京市經信局發布的《人工智能產業發展白皮書》等政策文件明確產業規劃,整合上下游資源,目標到2025年實現核心產業規模3000億元。同時,北京數字經濟算力中心等基礎設施的建成,加速了AI與實體經濟的深度融合。再次,完整的產業鏈生態是核心競爭優勢。從基礎層的寒武紀、地平線等芯片企業,技術層的百度、字節跳動等技術巨頭,到應用層的智能金融、自動駕駛等領域,北京形成了全棧式產業鏈。這種產業集群效應使技術轉化效率顯著提升,例如百度自研的昆侖AI芯片、智譜AI“清影大模型”等創新成果快速落地。最后,豐富的應用場景加速技術商業化進程。北京率先在醫療診斷(如AI輔助癌癥治療)、城市管理(智能交通優化)、無人駕駛(已進入商業化實驗階段)等領域開展深度應用。疫情期間AI技術在流行病學分析、藥物研發等方面發揮重要作用,驗證了技術實用價值。政府推動的場景開放政策,如海淀“城市大腦”項目,為技術創新提供了真實環境測試平臺。當全球AI競賽進入 “深水區”,北京的突圍給出了一種非典型答案——這里沒有硅谷式的技術原教旨主義,也不依賴單一巨頭的壟斷式創新,而是用一套“人才密度×政策精度×生態厚度”的獨特公式,為后工業時代的創新困局提供了東方解法。

版權聲明:除特別聲明外,本站所有文章皆是來自互聯網,轉載請以超鏈接形式注明出處!